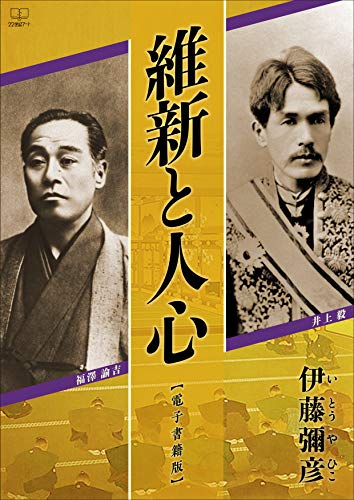

維新と人心【電子書籍版】

(著) 伊藤彌彦

Amazon作品詳細

[商品について]

日本の歴史の中でも未曾有の変革期であった明治維新を、幕末から帝国憲法発布までの期間として広くとらえ、当時の知識人の使用した「人心」という言葉をキーワードとして分析を試みた論文集。

「情緒的であれ理知的であれ、建設的であれ破壊的であれ、外部にむかって発せられ、・・・不定形ながらも濃密なプラズマ状をなして政治的エネルギーを放射するもの」を「人心」とし、政治だけでなく文化や、宗教、教育など、社会全体の構造の変化を考察する。

教育制度改革が論じられる中、本書は私たちの問題を考える上でも多くの示唆を得られる一書である。

「目次]

凡例

第一章 幕末と人心

一 退縮する人心

二 目覚める人心

三 幕末政治と人心

第二章 御一新と人心

一 非連続にして順調

二 公議輿論

三 人材登用

四 天皇

五 政策としての「御一新」

第三章 文明開化と人心

一 人心騒乱の時代

二 学習熱・学校熱のばあい

三 破壊事業としての文明開化

四 同調性の問題

五 破壊の次にくるもの

第四章 明治十四年の政変と人心教導構想 ── 福沢諭吉の時代から井上毅の時代へ

一 はじめに

二「躁急ノ人心」の教導法

三 憲法と人心

四 ネーションと人心

五 一つの精算

第五章「牢絡敬重」の道 ──井上毅と宗教

一 起論

二 治安之具・攻略之機械

三 仁政共同体

四 外教(げきょう)ヲ排ス・儒教ヲ存ス

五 法律上自由・行政上不自由

第六章 徳育と人心

一 国家の道具・国家の主柱

二 徳育型発想の問題点

三 臣民教育と社会病理

あとがき

著者略歴

[出版社からのコメント]

私たちが受け継いでいる明治政府の遺産は、どれくらいあるのでしょうか。毎日使用している私たちの「ことば」の標準化は明治期から始まりましたし、現行の日本国憲法が大日本帝国憲法の改正という形でなされたと考えるなら、日本という国の根幹をなす法律そのものが明治期から続いているとも言えます。

コロナウィルスによって、私たちは明治以来受け継いできた社会構造の大きな変革を体験するかもしれません。本書の「人心」は、私たちの「こころ」であることに思いを馳せつつ、本書を読んでいただければ、大変嬉しく思います。

[著者プロフィール]

伊藤 彌彦(いとう・やひこ)

1941年 東京生まれ

国際基督教大学(ICU)教養学部、

東京大学大学院法学政治学研究科に学んで、

現在、同志社大学名誉教授

主要著書

『日本近代教育史再考』(編著,昭和堂,1986年)

『新島襄の世界』(共著,晃洋書房,1990年)

『国際比較近代中等教育の構造と機能』(共著,名古屋大学出版会,1990年)

『のびやかにかたる新島襄と明治の書生』(晃洋書房,1999年)

『明治思想史の一断面―新島襄・徳富蘆花そして蘇峰―』(晃洋書房,2010年)

『未完成の維新革命 学校・社会・宗教』(萌書房,2011年)

『自由な国の緘黙社会』(萌書房,2012年)

新刊情報